スマホで簡単セルフチェック&夏に効く漢方処方5選

暑さ・湿気・夏バテ対策に効く処方と、毎日できる養生法を徹底解説

日本の蒸し暑い夏は、外気の「暑邪(しょじゃ)」と体内の「湿邪(しつじゃ)」が複合的に襲い、熱中症・夏バテ・食欲不振・むくみ・だるさを引き起こしやすい季節です。漢方ではこれらをまとめて「暑湿(しょしつ)」と呼び、体への負担を和らげる処方(方剤)や食養生があります。

本記事では、

- 夏養生の基本原則

- 代表的な夏処方の詳しい解説

- 毎日取り入れたい食養生&生活習慣

- 安全に使うための注意点

に分けて、30代女性の皆さんが実践しやすいレシピやコツをお伝えします。

1. 夏の漢方養生の基本原則

漢方の夏養生は、大きく3つの働きに分かれます。

- 清暑(せいしょ)

体内にこもった余分な「熱」を下げる働きです。夏の高温に晒された身体を内側から冷まし、発汗過多で失われた津液(体液)を補う処方を選びます。 - 利湿(りしつ)

蒸し暑さや水分摂取過多で生じる「湿気」を排出し、水分代謝を改善。むくみやだるさ、胃腸の不調を和らげます。 - 益気(えっき)

夏バテで消耗した「気」を補い、疲労回復や免疫力アップをサポート。疲れやすい、食欲が落ちた、動悸がする‥‥という方におすすめです。

漢方ではさらに、一人ひとりの 「証(しょう)」=体質や主訴に合わせて処方を使い分けます。無理せずセルフチェックし、適切な漢方薬を生活に取り入れましょう。

2. 【体質診断】まずはあなたの“証(しょう)”をチェック

漢方では、同じ夏バテでも体質により対策が異なります。以下の5タイプセルフチェックで、あなたの体質を見つけましょう。

| 質問項目 | 陽虚型 | 陰虚型 | 気滞型 | 瘀血型 | 湿熱型 |

|---|---|---|---|---|---|

| □ 冷房下で手足が冷えてつらい | ✔️ | ||||

| □ のぼせ・寝汗・口渇を感じる | ✔️ | ||||

| □ イライラ・胸の張り・ゲップが多い | ✔️ | ||||

| □ 生理痛・肩こり・肌のくすみが気になる | ✔️ | ||||

| □ 顔や体がベタつき、湿疹が出やすい | ✔️ |

- チェック数が最も多い列が主タイプです。

- 同数の場合は、両方の養生法を組み合わせましょう。

3. 各タイプの特徴&夏の養生法

3-1. 陽虚型(ようきょがた)

症状例

手足冷え、疲労感、食欲不振、むくみ

漢方処方

・苓姜朮甘湯…むくみ除去+温裏作用

・補中益気湯…気を補い、冷えた内臓を温める

夏の養生ポイント

・温性食材(山芋、生姜)を毎朝の薬膳粥に。

・冷房環境ではお腹にカイロ or ベルトを。

・朝食はぬるめの白湯で胃腸を目覚めさせる。

3-2. 陰虚型(いんきょがた)

症状例

のぼせ、寝汗、口渇、ドライ肌

漢方処方

・竹葉石膏湯…生津作用で潤い補給

・滋陰降火湯…陰を補いながら過剰熱を鎮める

夏の養生ポイント

・涼性食材(梨、トマト、きゅうり)を常温で。

・就寝前の寝汗対策に竹葉石膏湯を。

・メイク前にミスト化粧水で乾燥防止。

3-3. 気滞型(きたいがた)

症状例

胸やけ、イライラ、ゲップ、お腹張り

漢方処方

・加味逍遙散…疏肝理気+補血でストレス緩和

・柴胡桂枝湯…熱と寒を同時調整

夏の養生ポイント

・香り食材(ミント、陳皮)で気を巡らせる。

・深呼吸・軽いストレッチでストレス発散。

・食後のハーブティータイムを習慣化。

3-4. 瘀血型(おけつがた)

症状例

生理痛、肩こり、シミ・くすみ、冷え

漢方処方

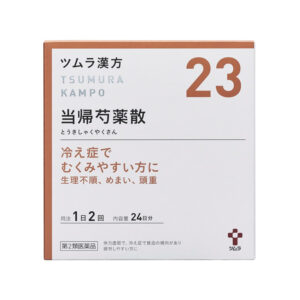

・桂枝茯苓丸…活血化瘀で血流改善

・桃核承気湯…瀉下作用で瘀血を一掃

夏の養生ポイント

・黒ゴマ・黒豆入りの薬膳サラダで補血。

・軽いウォーキングで血行促進。

・お風呂は38~40℃で半身浴10分程度。

3-5. 湿熱型(しつねつがた)

症状例

ニキビ、湿疹、下痢傾向、口臭

漢方処方

・黄連解毒湯…清熱解毒で湿熱を排除

・八正散…利水清熱で膀胱部の湿熱除去

夏の養生ポイント

・苦味食材(ゴーヤ、緑茶)で清熱利湿。

・シャワー後はドライヤーで全身をしっかり乾かす。

・水分補給は室温のほうじ茶や水分補給用漢方茶。

4. 夏に必要な漢方おすすめ5選

以下の5処方は、いずれも夏にこそ選びたいものばかり。歴史的背景や代表的な生薬の役割も交えて詳しく解説します。

4-1. 清暑益気湯(せいしょえっきとう)

- 適応:重度の夏バテ、著しい倦怠感、脱力感、食欲不振

- 歴史:清の時代に医師・劉完素が「暑中益気湯」として著書に記載。

- 構成生薬:黄耆(おうぎ)4、白朮(びゃくじゅつ)3、人参(にんじん)3、茯苓(ぶくりょう)3、大棗(たいそう)2、甘草(かんぞう)1…計10種

- 黃耆…気を補う主薬

- 白朮・人参…中焦(胃腸)の働きを整える

- 生姜・大棗…滋養と補気をサポート

- 飲み方のコツ:

- 量:1日3包を、朝夕のほか昼食後にも。

- タイミング:食間(食後1時間~次食前)に、ぬるめの白湯100mlと一緒に。

- イメージ:外でのレジャー後や、連日の残業続きで体が抜け殻のように疲れているときに。

- ケース例: 社内イベントの熱中症予防に、朝夕と昼休みに清暑益気湯を服用し、午後のパフォーマンスが維持できた。

4-2. 五苓散(ごれいさん)

- 適応:むくみ、のぼせ、めまい、頭重感、二日酔い

- 構成生薬:茯苓(ぶくりょう)、猪苓(ちょれい)、沢瀉(たくしゃ)、蒼朮(そうじゅつ)、桂皮(けいひ)

- 茯苓・猪苓…利水(不要な水分排出)

- 沢瀉…尿量を増やす

- 桂皮…気を巡らせてのぼせを改善

- 飲み方のコツ:

- 量:1日3回、1包ずつ。

- タイミング:むくみを感じたタイミング—昼食後や帰宅後のリセットに。

- ワンポイント:

- 客先訪問の前や、長時間同じ姿勢で座り続ける日には、早めに五苓散で「水はけ」を良くしましょう。

4-3. 小建中湯(しょうけんちゅうとう)

- 適応:胃腸虚弱による腹痛・下痢、冷え、疲労

- 背景:宋の時代、傷寒論に登場する「建中湯」から派生。現代では胃腸温裏(おんり)と気の流れを整える処方として使われる。

- 構成生薬:桂枝(けいし)、人参、白朮、生姜、大棗、甘草…計7種

- 桂枝・生姜…胃を温める温裏作用

- 人参・白朮…脾胃を補う補中益気作用

- 飲み方のコツ:

- 量:1日3~4包。

- タイミング:冷房で冷えた夜や、下腹部の張りを感じたときに。

- プラスα:同量の生姜湯で溶くと温め効果アップ。

- 活用例: 冷房の効いたオフィスで昼食に下痢しやすい体質の方が、小建中湯で午後の集中力をキープ。

4-4. 黄連解毒湯(おうれんげどくとう)

- 適応:高熱、口内炎、ニキビ、イライラ、炎症性ののぼせ

- 構成生薬:黄連、黄芩、黄柏、梔子…計4種の“黄連三黄(さんおう)+梔子(しし)”

- 強力な 清熱解毒 作用で、火照りや炎症を鎮める。

- 飲み方のコツ:

- 量:1日3回、食後に。

- 注意:空腹時は胃腸に刺激があるため必ず食後服用。

- 使用場面: 夏フェス後のニキビ悪化や、冷房+冷たい飲み物でのどが痛むときの応急処置に。

4-5. 竹葉石膏湯(ちくようせっこうとう)

- 適応:のどの渇き、口渇、微熱、夜間の寝汗

- 構成生薬:竹葉(ちくよう)、石膏(せっこう)、人参、半夏、大棗、甘草…計6種

- 竹葉・石膏… 生津作用 で体内の潤いを補い、乾燥を和らげる。

- 飲み方のコツ:

- 量:1日2回、朝と就寝前。

- 効果UP:常温の水で溶いてゆっくり飲むとしみ渡るように潤います。

- 活用例: 就寝中の寝汗で朝起きると喉がガラガラ…という方におすすめ。

5. 安全に使うための注意事項

- 医師・薬剤師への相談:

他の西洋薬との相互作用や妊娠中・授乳中の服用について必ず確認を。 - 大黄含有処方の長期連用禁止:

防風通聖散や大柴胡湯など大黄が多い処方は2週間以内が目安。 - 体調変化の記録:

服用前後の体温、排尿回数、睡眠の質などをスマホアプリで管理すると効果を実感しやすい。 - 副作用チェック:

吐き気、下痢、発疹など異変があれば即中止し医師相談を。

コメント