生理前になると、イライラ、気分の落ち込み、頭痛、むくみ、眠気、食欲増加など、心と体にさまざまな変化が現れます。

これは「月経前症候群(PMS)」と呼ばれ、20〜40代の女性の約7割が何らかの症状を経験すると言われています。

漢方では、PMSはホルモンの変化だけでなく、「気(エネルギー)」「血(栄養)」「水(体液)」の流れやバランスの乱れとして捉えます。

そのため、症状を抑えるだけでなく、「体質そのものを整える」ことで根本的な改善を目指します。

1. まずは体質診断!Yes/Noチェック

各質問に「はい」なら矢印の先のタイプへ、迷ったらより当てはまる方へ進みます。

生理前に胸やお腹が張る → はい:Q2 / いいえ:Q3

気分の波が激しい、ため息が多い → はい:気滞タイプ / いいえ:Q4

顔色が悪く疲れやすい → はい:血虚タイプ / いいえ:Q5

生理痛が強く、経血に塊がある → はい:瘀血タイプ / いいえ:Q6

生理前にむくみ・体の重さがある → はい:痰湿タイプ / いいえ:Q7

不眠やほてり、寝汗がある → はい:肝腎陰虚タイプ / いいえ:バランスタイプ

2. 体質別の詳細解説・おすすめ漢方・養生法

① 気滞タイプ(ストレス・情緒不安定型)

主な症状:胸や脇の張り、のどの詰まり感、イライラ、怒りっぽい、便秘と下痢を繰り返す

背景:ストレスや緊張で「気」の巡りが悪くなり、情緒や自律神経が乱れる

おすすめ漢方:逍遙散(しょうようさん)

→ 気の流れをスムーズにし、精神的ストレスや自律神経の乱れを整える生活養生:

朝日を浴びて自律神経をリセット

香りのよい柑橘系やハーブティーでリフレッシュ

ウォーキングやヨガなどのリズム運動で気の巡りUP

避けたい習慣:寝不足・過剰なカフェイン・過密スケジュール

② 血虚タイプ(エネルギー不足型)

主な症状:疲労感、集中力低下、めまい、顔色が悪い、髪や爪が弱い

背景:血が不足し、脳や体に十分な栄養が行き渡らない状態

おすすめ漢方:四物湯(しもつとう)

→ 血を補い巡りを良くして体の回復力を高める生活養生:

赤身肉、レバー、ほうれん草、プルーン、黒豆など鉄分+タンパク質を意識

良質な睡眠(最低7時間)で血の生成を助ける

激しい運動より軽めの有酸素運動で血流促進

避けたい習慣:極端なダイエット・朝食抜き

③ 瘀血タイプ(血流停滞型)

主な症状:生理痛が強い、経血が黒っぽい、しこりや肌のくすみ、手足の冷え

背景:冷えや運動不足、ストレスで血の流れが滞りやすくなっている

おすすめ漢方:桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

→ 滞った血を動かし、痛みや冷えを改善生活養生:

冷え対策(腹巻き・温かい飲み物・半身浴)

適度な有酸素運動+ストレッチで血流改善

生もの・冷たい飲食の摂りすぎに注意

避けたい習慣:長時間同じ姿勢・冷房の直風

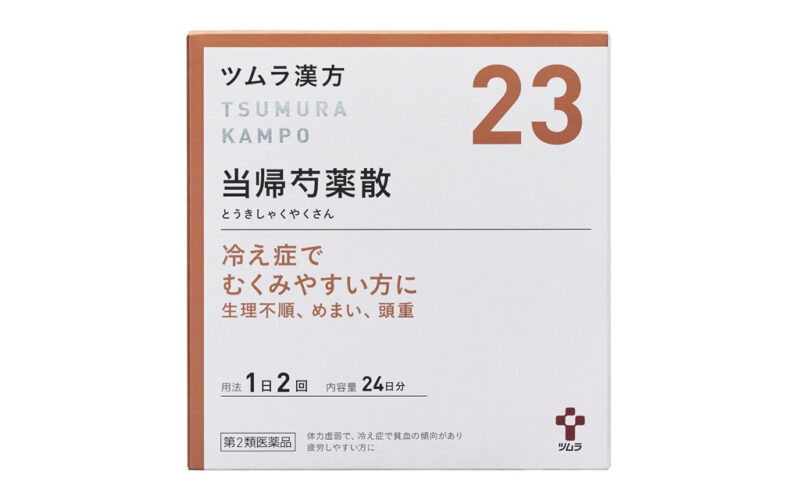

④ 痰湿タイプ(水分代謝低下型)

主な症状:むくみ、体の重だるさ、頭が重い、食欲不振、湿気に弱い

背景:水分代謝の低下で余分な水分が体内に停滞

おすすめ漢方:半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

→ 水分代謝を促進し、気の巡りも整える生活養生:

塩分を控え、利尿作用のある食材(きゅうり、ハトムギ、冬瓜、とうもろこしのひげ茶)

適度な発汗を促す運動やサウナ

甘いお菓子や冷たい飲み物を控える

避けたい習慣:夜更かし・暴飲暴食

⑤ 肝腎陰虚タイプ(潤い不足型)

主な症状:不眠、ほてり、寝汗、耳鳴り、のどの渇き

背景:過労や加齢、夜更かしによる「陰液」の消耗

おすすめ漢方:六味地黄丸(ろくみじおうがん)

→ 体を潤し、ほてりやのぼせを和らげる生活養生:

黒ゴマ、クコの実、山芋、なつめなど腎を養う食材

就寝は23時までに

パソコンやスマホの長時間使用を控え目に

避けたい習慣:夜更かし・辛いものやアルコール過多

⑥ バランスタイプ(軽度PMS)

主な症状:症状は軽いが疲れやストレスで悪化しやすい

おすすめ漢方:加味逍遙散(かみしょうようさん)

→ 気血を整え、軽度の不調に対応生活養生:

規則正しい生活と軽い運動

カフェイン・アルコールは控えめ

軽いストレッチや深呼吸で自律神経安定

3. 漢方を取り入れるときの注意点

自己判断せず、医師・薬剤師・登録販売者に相談

妊娠中・授乳中は必ず専門家へ

効果の実感は1〜3か月かかることも

他の薬との飲み合わせやアレルギーに注意

4. メンタル面のセルフケア

PMSは心の状態にも影響します。漢方と併せてメンタルケアを行うことで改善効果が高まります。

毎日の軽い運動(20〜30分のウォーキング)

深呼吸や瞑想、アロマセラピー

SNSやニュースから距離を置くデジタルデトックス

小さな楽しみを日常に取り入れる

5. まとめ

PMSは「我慢するもの」ではなく、「体質に合った方法で整えるもの」です。

漢方はホルモンバランスだけでなく、心と体の巡りを整える根本改善の手助けになります。

あなたに合った漢方と生活習慣の見直しで、毎月の憂うつな期間をやさしく乗り越えましょう。