六味丸(ろくみがん/六味地黄丸)は、漢方の世界で「腎虚(じんきょ)」と呼ばれる状態を改善する代表的な処方です。

「腎」というのは腎臓だけでなく、生命エネルギーや成長・老化、ホルモンバランスなど体の基盤をつかさどる臓腑を意味します。加齢や慢性的な疲労、生活習慣によって弱った腎を補い、全身の機能を底上げしてくれるのが特徴です。

1. 六味丸の基本構成と生薬

六味丸は、その名の通り6つの生薬からなります。

地黄(じおう):腎陰を補い、体内の潤いを増やす。

山茱萸(さんしゅゆ):肝腎を補い、生命力を高める。

山薬(さんやく):脾胃と腎を補い、消化吸収や持久力を改善。

沢瀉(たくしゃ):余分な水分や熱を排出し、むくみを改善。

牡丹皮(ぼたんぴ):血の滞りや熱を冷まし、炎症を抑える。

茯苓(ぶくりょう):水分代謝を助け、胃腸を整える。

この組み合わせは、単純に「足りないものを足す」だけでなく、余分な湿熱を取り除きながら腎を養うという、バランスの取れた構成になっています。

2. 主な適応症状

六味丸は、次のような症状に用いられることが多いです。

慢性的な疲れやすさ

腰や膝のだるさ、痛み

尿量の異常(頻尿・夜間尿・排尿困難)

のぼせやほてり、口や喉の渇き

耳鳴り・めまい

慢性的なドライアイや乾燥肌

子どもの発育不良や高齢者の体力低下

漢方的には「腎陰虚(じんいんきょ)」と呼ばれる、水分や潤いを生む力の不足が背景にあります。

3. 年齢と腎虚の関係

漢方では、加齢に伴う変化を「腎気の減少」と捉えます。特に女性は35歳前後から腎の力が少しずつ衰え始め、40代〜50代にかけて更年期の変化を迎えます。

六味丸は、こうした加齢による腎虚を補う代表処方として、長く使われてきました。

4. 服用のポイント

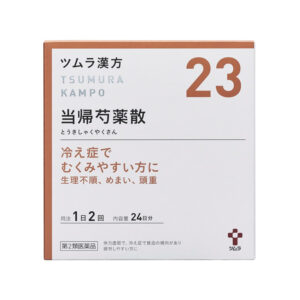

用法:通常は1日2〜3回、食前または食間に服用。

期間:慢性症状に使うため、数週間〜数か月の服用が一般的。

注意点:冷えよりも、ほてりや乾燥が強い腎虚タイプに向く。冷え症でエネルギー不足の人は「八味地黄丸」の方が合う場合も。

5. 六味丸と現代生活

デスクワークで運動不足、夜更かし、冷たい飲食の多い生活は腎を弱らせます。

特にスマホ・PCの長時間使用による目の疲れ、耳鳴り、不眠は腎陰虚と関係が深く、六味丸の対象になることもあります。

6. 体質セルフチェック(腎陰虚タイプ)

以下の項目で3つ以上当てはまれば、六味丸が合う可能性があります。

手足のほてりや火照りがある

口や喉がよく渇く

尿の量が少ない、または夜間尿が多い

目が乾く、視力が落ちやすい

腰や膝がだるい

めまい・耳鳴りがする

7. 日常の養生法

六味丸の効果を高めるためには、日常の過ごし方も大切です。

十分な睡眠:夜11時前には就寝し、腎を養う。

温かい食事:冷たい飲み物や生ものは控え、胃腸を温める。

軽い運動:ウォーキングやストレッチで血流を改善。

ストレス管理:瞑想や深呼吸で心を落ち着ける。

まとめ

六味丸は、腎の陰を補い体全体の基礎を整える処方です。慢性的な疲れ、ほてり、乾燥、腰膝のだるさなどが気になる方に向いています。

ただし、体質や症状に合わない場合もあるため、服用は必ず医師・薬剤師・登録販売者に相談してからにしましょう。